系統用蓄電池仕組み図解で完全理解|構造・制御・制度・再エネまで解説

系統用蓄電池

はじめに

系統用蓄電池の仕組みを正しく理解することは、再生可能エネルギーの活用や電力インフラの安定運用を考えるうえで欠かせません。

電気を貯めて放出するだけでなく、周波数調整や需給バランスの維持、容量市場・需給調整市場への対応、さらには電気事業法改正後の接続ルールまで、その構造は高度で多層的です。

本記事では、構造や制御の基本から法制度、導入前に確認すべき要件まで、実務にも役立つ知識を体系的に解説します。

◆ 系統用蓄電池の仕組みと構造を図解で理解できる

◆ 需給調整市場や電気事業法に基づく制度と接続ルールを把握できる

◆ 設置時に必要なインフラ条件と制御技術の要点がわかる

◆ 再エネ活用やピークシフトにおける蓄電池の実用性と導入効果が理解できる

系統用蓄電池とは何か?仕組み理解の前提知識

系統用蓄電池の基本的な役割

系統用蓄電池は、電力の安定供給を支える重要なインフラの一部として位置づけられています。主な役割は、電力を一時的に蓄えて、需要の高まりや供給過多といった瞬間的な変動に応じて、電気を放出または吸収することです。

電力は常に需要と供給のバランスが求められ、少しのズレでも周波数異常や停電のリスクが発生します。

実際に、ピーク時間帯に電力を放出したり、深夜に充電を行うことで、全体の需給バランスを調整する仕組みが導入されています。安定した電力網を維持するためには、火力や水力といった発電源だけでなく、こうした蓄電設備が必要不可欠です。

再エネと電力系統の課題を補完する仕組み

再生可能エネルギーの導入拡大により、発電量の不安定さが電力系統の大きな課題となっています。風力や太陽光発電は自然条件に左右されやすく、発電量が急変することが珍しくありません。

この変動を吸収する手段として、系統用蓄電池が重要な調整力として機能します。出力が過剰になった場合には蓄電し、不足時には速やかに放電を行うことで、系統全体の安定を支えています。

電力会社(一般送配電事業者)は需給バランスを調整するための調整力を調達し、アグリゲーターは蓄電池の機能を活かして需給調整市場や周波数制御などの制度に参加することで調整力を提供しています。

蓄電池の存在が、再生可能エネルギーと電力網を橋渡しする構成要素として極めて有効です。

系統用蓄電池の構造と動作のしくみ

充放電の流れとエネルギー制御技術

系統用蓄電池は、電気を貯めて必要なときに放出する仕組みを持ち、電力系統の需給バランスを保つために用いられます。

電力市場で価格が安い時に電力系統から購入された電気、または再生可能エネルギー発電所で発電された余剰電気は蓄電池に蓄えられ、系統に負荷がかかる、あるいは価格が高いと判断されたタイミングで放電が行われます。

この制御は専用のエネルギーマネジメントシステムによって行われ、需給の状況に応じて高速に調整される高度な技術が使われています。ただし、この高度なシステムを運用し、最大の収益を得るためには専門的な知識とノウハウが不可欠であり、多くの場合、アグリゲーターに運用代行を依頼しています。出力の制御や充電の最適化を自動的に行うことで、周波数の安定化や再エネの変動吸収が可能になります。

エネルギーの貯蔵と放出を精密に制御できる技術があるからこそ、系統用蓄電池は安定した電力供給に貢献できるのです。

PCS(パワーコンディショナー)の役割

PCS(パワーコンディショナー)は、蓄電池と電力系統の間で電力のやり取りを制御する装置です。蓄電池は直流(DC)で電気を蓄えるのに対し、電力系統は交流(AC)で運用されているため、この変換が必要になります。

PCSはこの変換に加えて、電圧や電流の制御、逆流防止なども担い、蓄電池の効率的かつ安全な運転を支えています。蓄電池が意図しないタイミングで放電したり、系統に影響を与えたりしないようにする役割もあり、設備の保護という観点でも重要です。

電気の性質を変換し、かつ運転全体の制御機能を担うPCSは、蓄電システムの中核を担う存在です。

蓄電池が系統にどう接続されるか

系統用蓄電池は、一般的に特別高圧または高圧の配電線に接続され、直接的に送配電ネットワークと連携します。

しかし、この接続には、最寄りの電力系統までの距離やその空き容量が重要となり、場合によっては高額な追加工事費が発生したり、接続までに年単位の時間を要したりする可能性がある点に留意が必要です。接続には、電気事業法に基づく許認可や技術基準適合が必要となり、電力会社との協議を経て適切な接続ポイントが選定されます。

系統の負荷状況や地域の電力需給状況に応じて接続容量が決まり、電力網に悪影響を与えないよう綿密な設計が求められます。安全に系統とつなぎ、PCSを通じて双方向の電力変換が行われます。

系統接続は単なる物理的な接続ではなく、制度・技術・安全の観点をすべてクリアした複合的なプロセスです。

運用シーン別に見る仕組みの違い

周波数調整とリアルタイム制御の仕組み

系統用蓄電池は、電力系統の周波数を一定に保つための制御手段として利用されています。電力は需要と供給が常に一致していなければならず、わずかなバランスの崩れでも周波数が変動し、電力品質に影響が出る可能性があります。

蓄電池はこのような周波数の乱れに対して、瞬時に充放電を行うことで補正をかけています。たとえば需要が供給を上回ると、蓄電池は放電して不足分を補い、逆に余剰があれば充電するという仕組みです。

周波数調整に即応できるシステムを備えることで、電力の安定供給を支える調整力資源として重要な役割を果たします。

再エネの変動吸収とピークシフト動作

再生可能エネルギーは自然に依存するため、発電量に大きな変動が生じます。系統用蓄電池はこの不安定さを吸収するために設置され、再エネの出力が高いときに蓄電し、出力が低下したときに放電して需給を平準化します。

このような動作はピークシフトとしても機能し、電力需要の高い時間帯に備えてエネルギーを前もって蓄えることで、系統の過負荷を防ぐ効果があります。とくに太陽光発電が主力となる地域では、日中の余剰電力を夕方以降に活用する運用が注目されています。

ピークシフトを可能にする蓄電池の仕組みは、再エネの普及と電力系統の安定化を両立させる技術基盤となっています。

非常時バックアップとしての自立運転機能

系統用蓄電池は主に電力系統の安定化に寄与しますが、電気を使用する施設(会社や工場など)に接続される場合には、非常用電源としての活用も期待されるモデルも存在します。

ただし、一般的に自家消費や災害時の非常用電源を主目的として電気を使用する施設に接続される蓄電池は、電力系統に直接接続される「系統用蓄電池」とは区別されます。

仕組みに関係する制度と接続ルールの基礎

需給調整市場で求められる技術条件

系統用蓄電池は、需給調整市場において調整力リソースとしての活用が期待されています。この市場では電力の過不足を調整するため、蓄電池には即応性や持続時間など複数の技術要件が課せられます。

たとえば一次調整力においては、周波数の変動に対して10秒以内に出力を開始する性能が必要です。蓄電池はその応答性に優れ、瞬時の出力制御が可能な点から適合しやすく、事業者にとっても市場参加のハードルを下げる要素となっています。

しかし、この市場では規模の制約や要請不達成時のペナルティ、頻繁な制度変更に伴う見通しの立てにくさといった課題も存在するため、適切な運用戦略とアグリゲーターのサポートが重要となります。

需給調整市場の基準に準拠したシステム設計と運用が求められることから、蓄電池の仕組みと制度設計は密接に連動しています。

2022年電気事業法改正による接続自由化

2022年には電気事業法が改正され、蓄電池が独立設備として系統接続できるようになりました。さらに電気事業法が改正され、従来の発電設備とのセット運用が必須ではなくなりました。

実際にこの変更によって、蓄電池単体で市場参加や需給調整を行う事業者が増えつつあります。制度上の接続要件も見直され、事前の協議や系統影響評価に基づいて適切な接続ポイントが設定されます。

法的な位置づけの明確化により、蓄電池の運用は制度面でも自立性を持ち、より柔軟な構成での導入が可能となりました。一方で、実際の導入においては、系統への接続に年単位の時間を要するケースや、依然として高額な初期導入コスト、運用に伴う労力が発生する点も考慮する必要があります。

設置時に求められるインフラ的要件

系統用蓄電池の設置には、電力会社との接続協議だけでなく、技術的・法的な要件も多数存在します。

代表的なものとしては、キュービクルの設置、保護機器の導入などが挙げられます。事業規模に応じた敷地面積、大型機器の搬入が可能な幅のある進入路、騒音対策として近隣民家から十分な距離などが土地条件として挙げられます。

蓄電池の容量や設置場所に応じた安全対策が求められます。とくにリチウムイオン電池を使用する場合には、熱暴走による火災リスクを内在するため、過熱対策や火災防止措置が不可欠となります。

さらに、日本の自然災害の多さを考慮し、地震、水害、土砂災害といった火災以外の災害リスクについても事前にハザードマップの確認や地盤調査を行い、長期運用を見据えた適切な安全対策を講じることが、事業の継続性と電力供給の安定性にとって不可欠です。

インフラ面での準備が整っていなければ、系統への接続は認可されず、事業の開始自体が遅延するリスクもあるため、制度と設備の両面での計画が重要です。

図解でわかる系統用蓄電池の仕組みまとめ

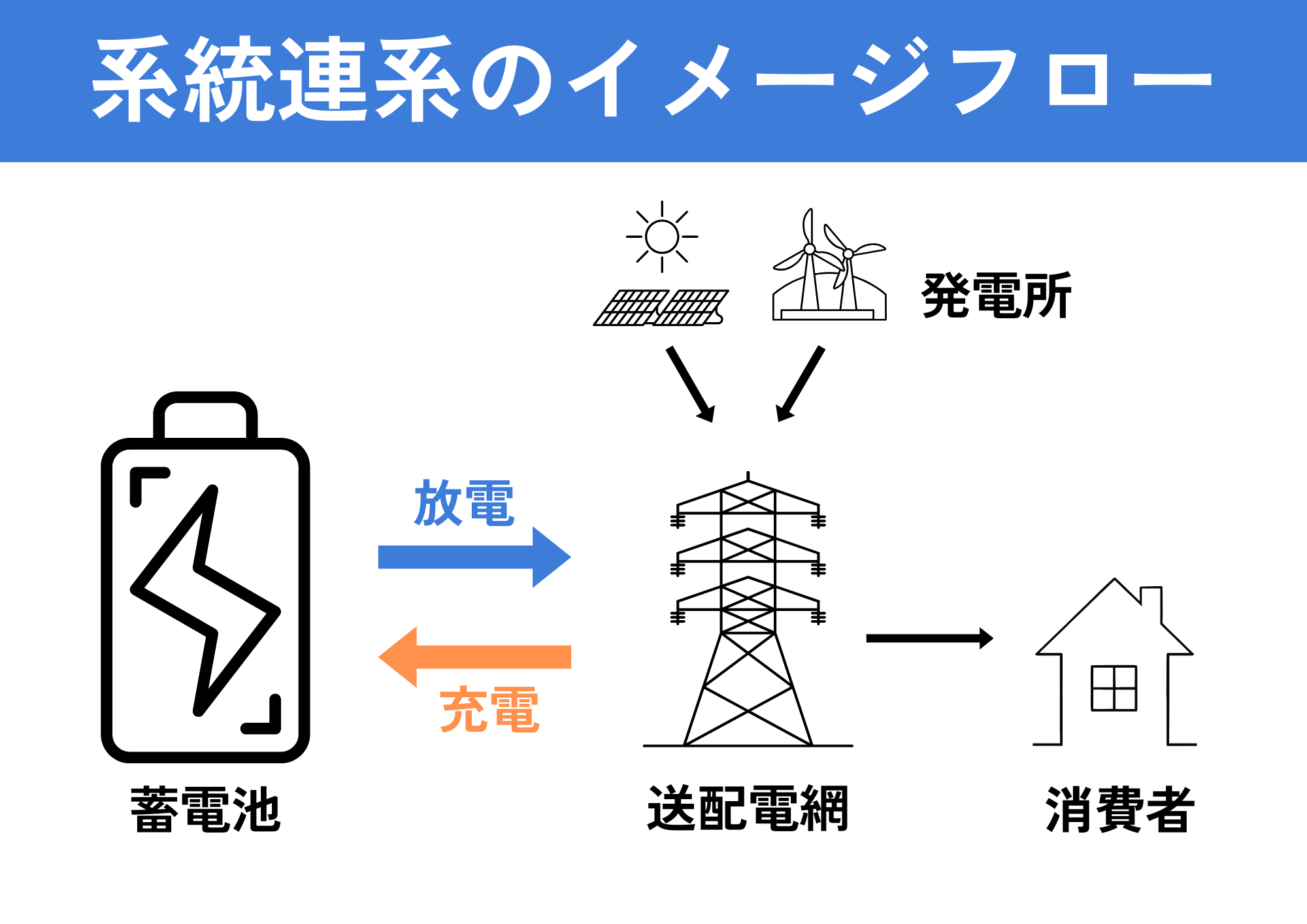

系統連携のイメージフロー

系統用蓄電池は、電力系統(送配電網)に接続されており、再生可能エネルギー発電所が併設される場合もあります。系統用蓄電池は、電力系統(送配電網)に接続されており、再生可能エネルギー発電所が併設される場合もあります。

主に電力市場で価格が安い時に電力系統から電気を購入して蓄電したり、再生可能エネルギー発電所で発電された余剰電気を受け取り蓄電します。

そして、貯めた電気を放電して系統に供給することで電力の流れを制御し、電力の需給バランス調整や再生可能エネルギーの有効活用に貢献します。この放電は、電力市場での売電などによって収益を得ることも可能です。

ただし、その収益性は市場の価格変動に大きく左右され、高額な利益を得るためには、市場の動向を見極める高度な予測と運用技術が求められます。多くの場合、アグリゲーターに運用代行を依頼することが推奨され、さらに蓄電池の劣化や充放電時のロスも収益計算に含める必要があります。

需要が高まると、蓄電池から放電された電力が系統に流れ込み、全体の供給を補完します。イメージとしては、エネルギーの“貯水槽”が系統に接続されているような構造です。

実際の設計では、パワーコンディショナーや保護機器などが連動し、常に電力の流れが最適化されるよう制御されています。全体像を把握することで、系統用蓄電池がどのような位置づけで運用されているかを理解できます。

充放電制御のタイミングとアルゴリズム

系統用蓄電池の充放電は、単なる電力量の調整ではなく、リアルタイムに変動する電力需要と供給を踏まえて制御されています。具体的には、需給バランスの乱れや周波数の変動を感知した瞬間に、最適な出力や吸収量が自動で計算され、高速で制御されます。

たとえば、再エネ出力が急増した場合は即座に蓄電を開始し、逆に電力需要が急増した場合には一部の電力を放電する判断が下されます。これらの制御ロジックは、アグリゲーターの運用システムを通じて電力会社の中央制御システムと連携し、常に系統全体の安定性を保つことを目的としています。

こうした自動化された制御こそが、蓄電池の安定運用に不可欠な仕組みです。